Ce workshop a été mené dans le cadre d’un partenariat avec le Centre d’art Bastille. Il a rassemblé des étudiant.e.s de l’ESAD – Grenoble et des chercheurs du laboratoire PACTE de l’Université Grenoble Alpes et a associé Salem Khchoum.

Aux étudiant.e.s de Grenoble de la part de Pierre Michelon:

Avec ces films et ces montages, j’aimerais que se dessine une cartographie dans laquelle différentes luttes convergent, une carte imaginaire où l’on fait l’expérience du commun, où l’on fabrique une esthétique à la fois historique et politique, une esthétique de la non‑séparation*.

Il s’agira peut-être d’expérimenter des outils pour « choisir notre passé* » et acquérir une autonomie vis‑à-vis de l’autorité nationale et des récits — mémoriels et juridiques — qu’elle impose*. Ces outils produisent des formes et des pratiques : à l’écoute de voix polyglottes (historien.ne.s, militant.e.s, poètes, témoins, enfants et petits‑enfants réuni.e.s) ; à l’écoute de savoirs historiques, en leur donnant un usage, en faisant passer un récit d’une langue à une autre, en regénérant ou en fabriquant des archives, en écrivant une lettre clandestine, en chantant devant les murs des prisons, etc.

Pour le workshop que nous allons mener ensemble à l’école d’art de Grenoble, nous pourrions fabriquer le premier chapitre d’une recherche que je viens de commencer. Il s’agit d’un « noeud » historique qui concerne à la fois l’imaginaire français, algérien et kanak. Ce noeud a éclaté dans les années 1870’ lorsque les insurrections des communards et des kabyles furent violemment réprimés. Beaucoup furent assassinés, d’autres déportés en « Nouvelle-Calédonie », où ils rencontrèrent une des plus grandes insurrections kanak, en 1878. Construire cette histoire, selon la politologue Françoise Vergès, ce serait énoncer la généralisation d’une dépossession : la dépossession de notre passé, mais aussi et sutout la dépossession de nos terres, de notre paysage.

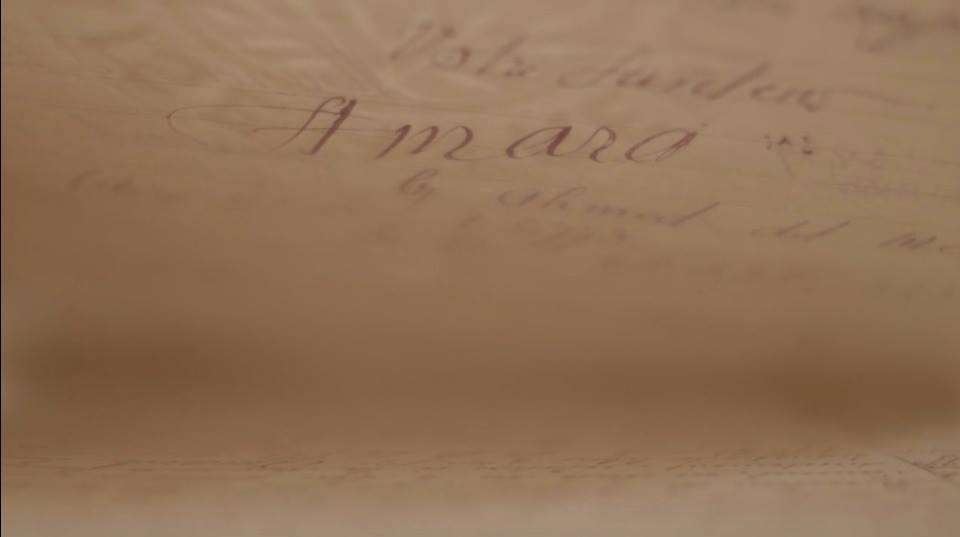

Une solidarité politique, anticoloniale, a-t-elle pu naître en Kanaky ? Comment construire ce récit ? J’ai commencé à glaner différents matériaux, des images, des enregistrements sonores*, des archives, ainsi qu’un premier montage d’un film en construction : « Amara* » qui documente les recherches effectuées par Fouad Mennana et moi-même pour retrouver l’histoire de son grand-père, Amara Mennana, un paysan exproprié de ses terres et déporté en 1925 depuis l’Algérie vers les bagnes de la Guyane française.

Nous avons initié nos écoutes autour d’une conférence organisée par d’ancien.ne.s communard.e.s : L’amnistie pour les insurgés arabes, Conférence faite à la salle Ragache, Paris, 1880 (voir .pdf ici). Ce texte a la particularité d’être une retranscription subjective rédigée par un de ses acteurs principaux : Olivier Pain, communard, déporté en Nouvelle‑Calédonie qu’il quittera lors d’une spectaculaire évasion(*). Nous avons lu cette conférence, et pour vous permettre d’apprécier son contenu et ses tonalités, nous la reproduisons ici, ci-contre, dans son intégralité, accompagnée par la répartition des personnes qui ont donné voix aux différentes interventions du texte.

Car il a d’abord fallu se familiariser avec le texte et le contexte avant d’interpréter ce que chaque assertion produisait en nous. Nous reproduisons ci-contre quelques cartes, tentatives pour se repérer dans un entrelacs complexe de sentiments, de toponymes, d’événements, de violences symboliques ou réelles. Marie Moreau et Sarah Mekdjian nous ont également proposé une déambulation collective où chacun.e pouvait lire un extrait de « la conférence » qui l’avait interpellé, et cela tout en se positionnant dans un espace divisé en 4 parties : la quiétude et l’inquiétude, le connu et l’inconnu.

Pour se positionner encore, il faudrait pouvoir recouper cette archive avec d’autres documents d’époque, et notamment le récit qui — nous supposons — se voulait humoristique : Aventures et mésaventures algériennes de M. Olivier Pain secrétaire de M. Henri Rochefort par Iblis, Constantine, 1880, (voir .pdf ici) dans lequel Olivier Pain tente en vain d’organiser des conférences dans plusieurs villes d’Algérie. « Dignes colons », « républicains sincères », voilà comment Pain désigne son auditoire potentiel et devant lequel il voulait défendre l’amnistie pour les insurgés algériens, ainsi que l’accès des Algériens à la citoyenneté (le décret Crémieux venait d’appliquer la citoyenneté aux juifs d’Algérie). Mais aucune des villes algériennes n’accepta de l’entendre, en lui interdisant parfois même l’accès…

Nous avons consacré cette journée aux archives dont Pierre Michelon avait pris connaissance : deux lettres de M. Mohamed Ben Sulaiman Ben Tallache à son fils Ali, emprisonné dans la prison civile d’Oran en 1871, suite aux insurrections(*). Ali décèdera le 18 janvier 1875 à bord du 11ème convoi du Calvados le jour de son arrivée en Nouvelle‑Calédonie. Ces deux lettres rédigées en arabe étaient accompagnées d’une procuration, le tout inséré au sein d’une correspondance fournie entre le chef de la section des affaires indigènes de l’Etat‑major, le préfet d’Alger et le gouverneur général. Il s’agissait pour eux de déterminer si oui ou non il était judicieux de poursuivre « les indigènes qui ont colporté ces rumeurs alarmantes ». Les lettres originales étaient accompagnées d’une sommaire traduction organisée par le chef de la section des affaires indigènes.

Nous avions invité Salem Khchoum, linguiste en arabe, chercheur à l’ENS de Lyon et enseignant à l’Université Stendhal, à Grenoble. Salem a lu, d’abord en arabe puis en français, nous écoutions le contenu de ces lettres et de la procuration. Cette écoute nous a beaucoup affecté.e.s. Affecté.e.s peut‑être par l’ouverture que nous apportait la traduction de Salem : ouverture à d’autres images, ouverture à des choses intraduisibles, ouverture à l’imaginaire, en changeant de paysage (les environs de Draâ El Mizan en Kabylie) en changeant de date (calendrier lunaire), en changeant de grammaire. Affecté.e.s aussi par les récoltes agraires qui se poursuivaient durant l’incarcération d’Ali (les fèves, l’orge, les petits-pois et le blé), puis par les larmes de sang de sa mère, et par le nombre important des personnes citées, et dont les émotions témoignent pour la douleur et la violence d’une telle disparition.

Nous avons décidé de rédiger une lettre en arabe et en français, à l’attention des personnes citées dans les lettres, à leurs enfants ou petits-petits-petits‑enfants, afin de leur envoyer ces documents, si ils ou elles n’en ont pas déjà connaissance, si ils ou elles en ont le désir. Réuni.es le samedi 06 février dans les bureaux de l’ENS, à Lyon, nous avons préparé cette lettre et nous joignons ici une partie des conversations qui nous ont animé.e.s pour adresser une responsabilité. Nous avons choisi de ne pas diffuser ces lettres, du moins pour l’instant, et de ne publier que le résumé de la traduction coloniale du chef de section des affaires indigènes. Ambiguïtés, contresens, l’interprétation et les commentaires réalisés par Salem Khchoum nous ont plongé au cœur de la traduction, une traduction de la traduction, un monde à part où s’inventent des langages inconnus.

Nous avons regardé la télé… ou plus exactement les journaux d’information diffusés en France durant la période d’Etat d’urgence en Nouvelle-Calédonie_Kanaky, de janvier à juin 1985. Ces montages, souvent grotesques, permettent de discerner assez directement l’aspect structurel du racisme d’Etat. C’est la grammaire(*) coloniale qui se décline. De concert avec le media, elle crée, comme avec l’Algérie, comme avec la Palestine, et peut-être comme partout ailleurs, une vision d’un monde binaire et pôlarisé. Elle oppose tout en créant les oppositions : des méchants indépendantistes kanak et des agriculteurs légitimes, des « indigènes » et des « républicains sincères »… Elle est partielle et choisit sa lumière, son monocle.

C’est ainsi par exemple, quand elle évoque un conflit d’indépendance, lorsqu’elle s’emploie à commenter les insurrections kanak ou algériennes, que rien n’est dit des luttes de pouvoirs internes qui animèrent ces mouvements de libération. Cette grammaire ne reconnaît pas les situations de chacun. Il y aurait d’un côté une armée coloniale qui tue sans colère, de façon rationnelle, et de l’autre, un peuple en colère d’être envahi. Cette grammaire ne produit pas seulement des oppositions, elle renomme aussi l’espace et le temps à sa guise, les « colonies » se métamorphosent en « départements, régions et collectivités d’outre‑mer », les « événements » remplace les « guerres », les « terroristes », les « résistants » ; et les guerres de libération elles‑mêmes disparaissent dans la frise chronologique, puisqu’après le trait de coupe de 1945, comme tout à chacun.e le sait : c’est « l’après‑guerre(*) »… C’est encore cette grammaire qui crée « le barbare », qui nomme « l’étranger », assigne des identités administratives et juridiques (la propriété privée par exemple), comme si elle pouvait « fabriquer » du français, du citoyen, du civilisé. Un pouvoir colonial s’approprie le territoire, lui impose des statuts sur lesquels il s’appuie pour distribuer celui-ci selon ses intérêts et son bon vouloir. C’est cela que nous avons écouté à la télévision. Nous découvrions ainsi, par ces premières images, quelques bouts de l’histoire de la Kanaky. Il en ressortait comme une impression d’anachronisme, comme si la guerre d’Ataï (1878) était l’actualité. Nous n’avions lu que le récit oral de Téâ Henri Wênêmuu, traduit du païcî au français par Alban Bensa, et publié dans un ouvrage sur Michel Millet : 1878, Carnets de campagne en Nouvelle-Calédonie (éditions Anarchasis, Toulouse, 2013). Nous aurions aimé lui donner une voix, et entendre ce récit depuis sa langue originale. Nous attendrons. Des ami.e.s d’ami.e.s nous ont permis de nous adresser directement aux descendant.e.s de la famille d’Ataï.

Durant cette même journée, nous nous sommes également familiarisé.e.s avec les poèmes kabyles de Smâïl Azikkiou. Ce passage a été permis par le soutien de Tassadit Yacine et Abdelhak Lahlou qui nous a envoyé ces poèmes. Nous venons de recevoir une réponse de Malika Ahmed Zaid qui enseigne à l’Université Mouloud Mammeri à Tizi-Ouzou. Certains des récits évoqués et manipulés pour cette exposition pourraient se faire passer, au travers de la langue kabyle, notamment le récit de la guerre d’Ataï.

Enfin, lors de ces trois journées intensives, nous avons mis quelques notes de musique sur quelques partitions de Louise Michel. Celle-ci avait rédigé lors de sa déportation une pièce de théâtre kanak. Elle s’intitule « Civilisation / Comment on civilise », éditée dans un livre établi par François Bogliolo et Joël Dauphiné (Presses universitaires de Lyon, 2006). Nous reproduisons ici une des partitions qui intervient dans la dramaturgie. Ces mélodies reproduites et audibles au Centre d’Art Bastille ont été interprétées par Julie Pourchet, Léa Vinatier, et Camille Segarra.

Pendant ce workshop, nous nous sommes agrégé.e.s sans but commun, sans programme, et sans certitude. Nous avons des savoirs et des attentes différentes. Comme pour découvrir un espace inquiétant, nous nous sommes regroupé.e.s pour affronter les dangers. Un danger : parler à la place des autres. Un autre danger : sublimer et généraliser l’exception. Se complaire dans l’imagerie de la célèbre écharpe rouge que Louise Michel aurait envoyée à Ataï. La solidarité des Algériens et Communard.e.s vis-à-vis des Kanak est l’exception. Comment la chanter sans omettre que la plupart des condamné.e.s prirent les armes pour mater l’insurrection kanak ?

La Commune… nous pouvions croire que c’était localisé mais ce fil tirait un autre fil, et de fil en fil, nous sommes passé.e.s par Brest et Toulon, par Draâ El Mizan et Oran, jusqu’en Kanaky. Cela nous a fait penser l’histoire autrement que comme une ligne, le fil rouge et la dictée des manuels scolaires, mais comme quelque chose d’épais, avec toutes les correspondances que l’on peut voir et faire à-présent. Mais ces correspondances ne sont pas neutres, comment par exemple regardons‑nous la Commune ? Comme un acte patriotique contre l’envahisseur prussien, comme une utopie s’opposant aux élites bourgeoises, comme un rêve empêché d’une foule désirant une justice sociale républicaine, y compris en voulant l’imposer par la force, comme un vaste massacre ? Certainement une partie de tout cela à la fois : un entrecroisement de points de vue, de fragments, d’éclats.

Mais où se situent cet endroit et cette position ? Quel lieu d’accueil inventer pour que chaque source historique, chaque langue, chaque récit, puisse coexister en équivalence ? Peut-être s’agit-il d’une forêt — comme le décrit Walter Benjamin à propos de la traduction : « À la différence d’une œuvre de littérature, la traduction ne se trouve pas au centre de la forêt du langage mais plutôt à l’extérieur face à la lisière de la forêt; elle l’appelle sans la laisser entrer, depuis le récit vers cet unique point où l’écho est capable de rendre, dans son propre langage, la réverbération de l’original dans un langage inconnu(*) ». Ou peut-être encore s’agit-il, plus largement : d’un paysage ?

Coexister. Cela nous amène probablement, nous‑aussi, à « choisir notre passé(*) », quelque part entre ce qui s’oublie et ce qui se commémore, entre ce qui est oublié et ce qui est commémoré. Cette situation paradoxale nécessite des outils pour se familiariser avec des traductions, des écoutes et des rencontres qui ne sont jamais données comme telles, mais qu’il faut sans cesse aller chercher. Cet élan permet-il d’acquérir une autonomie vis‑à-vis des autorités nationales et des récits — mémoriels et juridiques — qu’elles imposent(*) ?

Nous nous sommes demandé.e.s comment nous émanciper de la méconnaissance. Nous nous sommes interrogé.e.s sur la non légitimité supposée qu’il y aurait à exprimer cet entrecroisement d’histoires depuis là où nous sommes — depuis nos ignorances, nos naïvetés, nos découvertes, nos ressentis… mais aussi depuis la France. Conscient.e.s des questions que cela soulève, chacun.e construit sa méthode sans nécessairement chercher à apporter de solution, comme un prisme à géométrie variable. Quelle place prendre dans cette histoire ? Peut-être plutôt faire une place, une place pour le scepticisme. Prendre le temps, hésiter, patienter, faire passer les mots d’une langue à une autre, comme pour nous situer sur la carte, et vice/versa. La carte nous permet de traduire nos ressentis, de les positionner entre connu et inconnu, quiétude et inquiétude. De situer nos colères aussi.